非遗凌海瞒鼓技艺传承人赵洪力:这辈子做好瞒鼓就够了

中央广电总台国际在线2020-07-03 18:06:19

国际在线辽宁频道消息:将上好的桑木切割成带弧度的薄木片,经7日人工烘干,做成鼓腔。再将钢丝制成的鼓胆置于鼓腔里侧,把整块牤牛皮紧绷于鼓圈上,封钉、上漆……一只手工传统瞒鼓便制作成了。

在辽宁省非遗项目凌海瞒鼓技艺第三代传承人赵洪力看来,制作瞒鼓要靠慢功夫,要静得下心,哪怕每次只做一只鼓也要认认真真、有头有尾。他说:“我不追求大富大贵,这辈子做好瞒鼓这一件事就够了。”

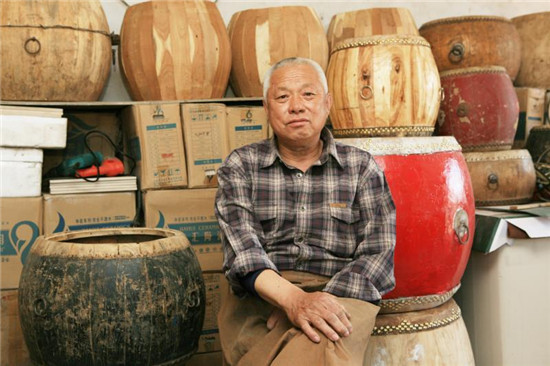

赵洪力和他热爱的瞒鼓 供图 凌海市文化馆

少年郎爱上“咚咚”瞒鼓声

今年68岁的赵洪力出生在锦州凌海市西北山区板石沟乡的一个瞒鼓世家,从小听着父亲制作瞒鼓时敲敲打打的声音长大。当时懵懂年少的他,就爱上了“咚咚”的鼓声。到了16岁,赵洪力终于能跟着父亲正式学艺,用了七八年时间才掌握瞒鼓的制作工艺。那时,他虽有一身瞒鼓制作手艺,却只能靠做皮匠、打零工养家糊口。

后来,已过而立之年的赵洪力开了间制作瞒鼓的手工作坊,没想到这手工作坊一开就是38年。赵洪力可以制作出小鼓、堂鼓、大鼓、太平鼓、手鼓、腰鼓、书鼓等不同型号的鼓,直径最大的达2米,最小的可以做到0.33米。每只瞒鼓能发出不同的声音,表达表演者不同的情绪,可作为舞台演出之用,也可用于民间自娱自乐。

如今,他制作瞒鼓的名声早已传遍全国各地,不少人特意从外地赶来,只为求一只称心的好鼓。2019年,他参加“第七届中国成都国际非物质文化遗产节”,获得了“‘太阳神鸟’传承艺星”奖。

赵洪力在“第七届中国成都国际非物质文化遗产节”上展示瞒鼓技艺 供图 凌海市文化馆

一生只做一件事:手工瞒鼓

手工瞒鼓作坊刚开起来的时候销路不畅,赵洪力便跑到县里、市里主动找到当时的国营商店,请他们帮忙在店内销售。时间久了,认可瞒鼓的人越来越多,有乐器店主动联系赵洪力订购产品,也有鼓乐手让他根据实际需求定制,他还时不时接到来自寺庙的大鼓订单。生意红火起来,赵洪力又雇了几个木匠、皮匠一起干,最多的时候,一年能做200余只瞒鼓。

赵洪力在做鼓腔(图片由赵洪力的女儿赵丹提供)

随着赵洪力的手艺越发精湛,他在传承传统民间手工制作技艺的同时,还利用现代工具改良制作工艺,总结出了一套适合当地气候、选材特点的制作方法。

蒙皮,俗称“打吊子”,是将选好的皮料紧绷在鼓圈周围,这是瞒鼓制作过程中最紧要的环节。如果蒙皮过紧,会扯坏皮料,而过松又会影响敲击效果。赵洪力改变了过去使用蛮力“打吊子”的传统方式,而是运用工具“千斤顶”使鼓面绷得更紧,制作出的瞒鼓可承受得了一名成年人的重量,不仅鼓声响亮,而且经久耐用。

赵洪力与其子赵晨东在制作瞒鼓 供图 凌海市文化馆

如今,赵洪力已年近七旬,每天仍然带着儿子、女儿切割加工木料、捶捶打打地制作瞒鼓。在接受媒体电话采访时,他正在作坊里忙活,说到兴起处还即兴敲打起来。他说,“制作瞒鼓是个力气活儿,得有耐心。有人说这是个‘笨手艺’,但我这辈子就爱听这鼓声,就想听这鼓声,也想一直做下去……”(文 黄非)